жң¬ж–Үд»ҘгҖҠдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝдёҺеҲӣж–°пјҡд»Һеү§жң¬еҲӣдҪңзңӢдёӯеӣҪеҸӨе…ёж–ҮеҢ–зҡ„зҺ°д»Јжј”з»ҺгҖӢдёәдёӯеҝғпјҢжҺўи®Ёдј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁеҪ“д»ЈиҜӯеўғдёӯеҰӮдҪ•еҖҹеҠ©еү§жң¬еҲӣдҪңе®һзҺ°жҙ»еҢ–гҖҒиҪ¬иҜ‘дёҺеҶҚз”ҹгҖӮж–Үз« йҰ–е…Ҳд»Һж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„иҗғеҸ–и°Ҳиө·пјҢжҢҮеҮәеү§жң¬еҲӣдҪңеңЁеҮқз»ғд»·еҖји§ӮеҝөгҖҒйҮҚеЎ‘ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·ж–№йқўзҡ„йҮҚиҰҒж„Ҹд№үпјӣе…¶ж¬ЎеҲҶжһҗеҪ“д»Јеү§жң¬еҰӮдҪ•йҖҡиҝҮеҸҷдәӢеҲӣж–°е’Ңе®ЎзҫҺйқ©ж–°пјҢиөӢдәҲеҸӨе…ёж–ҮеҢ–ж–°зҡ„иЎЁиҫҫжҙ»еҠӣпјӣеҶҚиҖ…пјҢж–Үз« д»Һи·ЁеӘ’дҪ“дј ж’ӯи§’еәҰи®әиҝ°еҸӨе…ёж–ҮеҢ–еңЁиҲһеҸ°еү§гҖҒеҪұи§Ҷеү§еҸҠж•°еӯ—дә’еҠЁдҪңе“Ғдёӯзҡ„延еұ•и·Ҝеҫ„пјӣжңҖеҗҺд»ҺеҸ—дј—дә’еҠЁжңәеҲ¶еҮәеҸ‘пјҢе‘ҲзҺ°дј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁж–°ж¶Ҳиҙ№еңәжҷҜдёӢдёҺи§Ӯдј—е…ұе»әж„Ҹд№үзҡ„ж—¶д»Јзү№еҫҒгҖӮе…Ёж–Үж—ЁеңЁеұ•зӨәдј з»ҹж–ҮеҢ–еҰӮдҪ•еңЁеқҡе®Ҳж №и„үзҡ„еҗҢж—¶пјҢд»ҘзҺ°д»ЈеҢ–ж–№ејҸиһҚе…Ҙе…¬дј—з”ҹжҙ»пјҢйҖҡиҝҮеү§жң¬еҲӣдҪңе®һзҺ°вҖңеҸӨвҖқдёҺвҖңд»ҠвҖқзҡ„ж·ұеәҰиһҚеҗҲпјҢдҪҝдј з»ҹж–ҮеҢ–ж—ўеҸҜиў«зҗҶи§ЈпјҢд№ҹеҸҜиў«ж„ҹеҸ—пјҢжӣҙеҸҜиў«еҲӣйҖ жҖ§ең°з»ӯеҶҷгҖӮж–Үз« еёҢжңӣйҖҡиҝҮеҜ№еҲӣдҪңжңәеҲ¶гҖҒиЎЁиҫҫж–№ејҸгҖҒдј ж’ӯжё йҒ“дёҺеҸ—дј—еҸӮдёҺзҡ„зі»з»ҹеҲҶжһҗпјҢдёәдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„еҸҜжҢҒз»ӯдј жүҝжҸҗдҫӣеҗҜеҸ‘дёҺж–№жі•и®әеҸӮиҖғпјҢдҪҝе…¶еңЁж–°ж—¶д»ЈиғҢжҷҜдёӢз„•еҸ‘жҢҒд№…зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„зҺ°д»ЈиҗғеҸ–и·Ҝеҫ„

дј з»ҹж–ҮеҢ–е…·жңүеҶ…е®№ж·ұеҺҡгҖҒж„Ҹи•ҙдё°еҜҢзҡ„зү№еҫҒпјҢдҪҶеңЁзҺ°д»ЈиҜӯеўғдёӯпјҢеү§жң¬еҲӣдҪңеҝ…йЎ»е…Ҳе®ҢжҲҗеҜ№ж–ҮеҢ–еҶ…ж ёзҡ„еҶҚзҗҶи§ЈдёҺеҶҚзӯӣйҖүгҖӮд»Һд»·еҖји§ӮеҝөеҲ°зӨҫдјҡдјҰзҗҶпјҢд»Һе®ЎзҫҺж„ҸиұЎеҲ°еҺҶеҸІи®°еҝҶпјҢеҲӣдҪңиҖ…еёёеёёйңҖиҰҒе°Ҷз№ҒеӨҚзҡ„ж–ҮеҢ–иұЎеҫҒжҸҗзӮјдёәиғҪеӨҹи§ҰиҫҫеҪ“д»Јжғ…ж„ҹзҡ„ж ёеҝғиЎЁиҫҫпјҢдҪҝж•…дәӢж—ўдҝқз•ҷдј з»ҹзҡ„зІҫзҘһиҙЁең°пјҢеҸҲиғҪеңЁзҺ°д»Ји§Ӯдј—дёӯдә§з”ҹжғ…з»Әе…ұйёЈгҖӮ

еү§жң¬еҲӣдҪңдёӯзҡ„ж–ҮеҢ–иҗғеҸ–并йқһз®ҖеҚ•еӨҚзҺ°пјҢиҖҢжҳҜдёҖз§ҚеҜҢжңүеҲӣйҖ жҖ§зҡ„еҶҚеӨ„зҗҶгҖӮдҫӢеҰӮеңЁеҸ–жқҗиҮӘеҸӨе…ёж–Үжң¬ж—¶пјҢеҲӣдҪңиҖ…еҸҜиғҪдјҡеҜ№дәәзү©жҖ§ж јиҝӣиЎҢйҮҚж–°е»әжһ„пјҢи®©дј з»ҹи§’иүІж‘Ҷи„ұзЁӢејҸеҢ–иә«д»ҪпјҢд»Ҙжӣҙдёәз«ӢдҪ“зҡ„ж–№ејҸе‘ҲзҺ°пјҢд»ҺиҖҢдҪҝеҸӨе…ёж–ҮеҢ–дёӯзҡ„дәәжҖ§е…үиҠ’еңЁзҺ°д»ЈеҸҷдәӢдёӯйҮҚж–°иў«зңӢи§ҒгҖӮ

ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өзҡ„иҪ¬иҜ‘иҝҳдҪ“зҺ°еңЁеҜ№дј з»ҹд»·еҖјзҡ„еҪ“д»ЈйҳҗйҮҠдёҠгҖӮеү§жң¬йҖҡиҝҮеҶІзӘҒзҡ„и®ҫе®ҡгҖҒжғ…иҠӮзҡ„жҺЁеҠЁпјҢдҪҝеҝ еӯқгҖҒ家еӣҪгҖҒиҠӮд№үгҖҒдҝ®иә«зӯүдј з»ҹзҗҶеҝөеңЁзҺ°д»ЈзӨҫдјҡиҜӯеўғдёӯиҺ·еҫ—ж–°зҡ„и®Ёи®әз©әй—ҙпјҢдҪҝи§Ӯдј—еңЁи§ӮзңӢжҲҸеү§зҡ„иҝҮзЁӢдёӯеҸӮдёҺж–ҮеҢ–еҶҚи®ӨдёҺд»·еҖјйҮҚжһ„гҖӮ

еҸҷдәӢз»“жһ„дёҺе®ЎзҫҺйЈҺж јзҡ„еҲӣж–°

еү§жң¬еҲӣдҪңжҳҜеҸҷдәӢиүәжңҜпјҢиҖҢеҸҷдәӢз»“жһ„зҡ„йқ©ж–°еҫҖеҫҖжҳҜдј з»ҹж–ҮеҢ–зҺ°д»ЈеҶҚжј”з»Һзҡ„йҮҚиҰҒжҺЁеҠЁеҠӣгҖӮи®ёеӨҡзҺ°д»ЈдҪңе“ҒйҖҡиҝҮеӨҡзәҝеҸҷдәӢгҖҒж—¶з©әдәӨй”ҷгҖҒйҡҗе–»з»“жһ„зӯүж–№ејҸпјҢи®©еҸӨе…ёж–ҮеҢ–зҡ„ж•…дәӢдёҚеҶҚеҸӘжҳҜзәҝжҖ§зҡ„еҺҶеҸІеӨҚиҝ°пјҢиҖҢжҲҗдёәеҜҢжңүеұӮж¬Ўж„ҹе’ҢжҲҸеү§еј еҠӣзҡ„зҺ°д»Јж–Үжң¬гҖӮ

17c黑料内容,17c黑料事件,17c免费官方网站入口,17c网红黑料е®ЎзҫҺйЈҺж јзҡ„еҲӣж–°д№ҹжҳҜдј з»ҹж–ҮеҢ–иө°еҗ‘еӨ§дј—зҡ„йҮҚиҰҒйҖ”еҫ„гҖӮдј з»ҹжҲҸеү§зҡ„еҶҷж„ҸиЎЁиҫҫгҖҒиұЎеҫҒжүӢжі•пјҢеңЁеҪұи§ҶеҢ–жҲ–зҺ°д»ЈиҲһеҸ°еҢ–зҡ„иҝҮзЁӢдёӯеҫ—еҲ°еҶҚеЎ‘йҖ гҖӮдҫӢеҰӮзҒҜе…үгҖҒеЈ°йҹігҖҒеҪұеғҸзҡ„дҪҝз”ЁдҪҝеҺҹжң¬жҠҪиұЎзҡ„ж„Ҹеўғе…·иұЎеҢ–пјҢеҗҢж—¶еҸҲдҝқз•ҷзқҖдј з»ҹзҡ„з•ҷзҷҪзҫҺеӯҰпјҢдҪҝеҸӨе…ёе®ЎзҫҺеңЁеҪўејҸдёҠжӣҙеҠ еӨҡе…ғпјҢд№ҹжӣҙз¬ҰеҗҲеҪ“д»Је®ЎзҫҺд№ жғҜгҖӮ

еңЁеҲӣж–°зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢеҲӣдҪңиҖ…еҫҖеҫҖдјҡе°Ҷдј з»ҹж„ҸиұЎиҝӣиЎҢеҪ“д»ЈиЎЁиҫҫпјҢеҰӮе°ҶвҖңеұұж°ҙвҖқж„ҸиұЎиҪ¬еҢ–дёәз©әй—ҙи®ҫи®ЎпјҢжҠҠвҖңзӨјвҖқзҡ„з»“жһ„иҪ¬еҢ–дёәдәәзү©е…ізі»зҡ„жҲҸеү§еҠЁеҠӣпјҢдҪҝеҸӨе…ёж–ҮеҢ–жҲҗдёәеҸҷдәӢдёӯзҡ„з»“жһ„жҖ§еҠӣйҮҸпјҢиҖҢйқһеҚ•зәҜзҡ„иЈ…йҘ°е…ғзҙ гҖӮ

и·ЁеӘ’дҪ“дј ж’ӯжҺЁеҠЁж–ҮеҢ–еҶҚз”ҹ

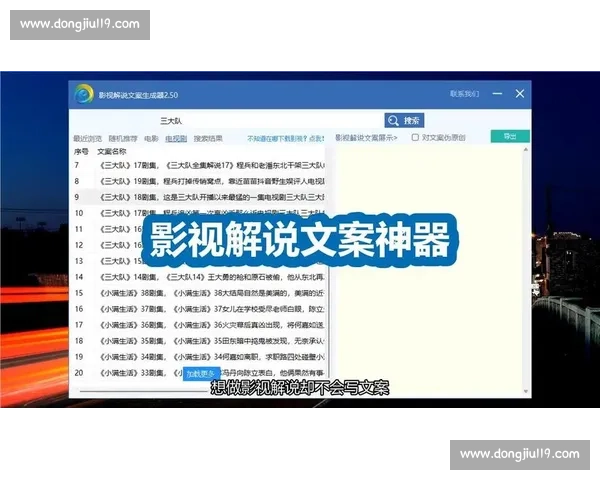

еҪ“д»Јеү§жң¬дёҚд»…жңҚеҠЎдәҺиҲһеҸ°иүәжңҜпјҢжӣҙжҲҗдёәи·ЁеӘ’дҪ“еҶ…е®№зҡ„жәҗеӨҙгҖӮеңЁеҪұи§ҶгҖҒеҠЁжј«гҖҒжёёжҲҸеҸҠж•°еӯ—еү§еңәзӯүеӨҡз§ҚиЎЁиҫҫеҪўејҸзҡ„жҺЁеҠЁдёӢпјҢеҸӨе…ёж–ҮеҢ–е‘ҲзҺ°еҮәж–°зҡ„дј ж’ӯжҙ»еҠӣпјҢдҪҝе…¶зӘҒз ҙиҲһеҸ°еұҖйҷҗпјҢиҝӣе…Ҙжӣҙе№ҝжіӣзҡ„ж–ҮеҢ–ж¶Ҳиҙ№еңәжҷҜгҖӮ

еҪұи§Ҷеү§йҖҡиҝҮй•ңеӨҙиҜӯиЁҖе’Ңжӣҙе…·жІүжөёж„ҹзҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢе°Ҷдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„з»ҶиҠӮдёҺжғ…з»Әж”ҫеӨ§пјҢдҪҝи§Ӯдј—еңЁи§Ҷи§үж¬ЈиөҸдёӯиҮӘ然жҺҘеҸ—дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„д»·еҖјдёҺе®ЎзҫҺгҖӮдҫӢеҰӮеҜ№жңҚйҘ°гҖҒзӨјд»ӘгҖҒе»әзӯ‘з»ҶиҠӮзҡ„еҶҚз ”з©¶пјҢдҪҝж–ҮеҢ–иҖғжҚ®жҲҗдёәеү§жң¬зҫҺеӯҰзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮ

ж•°еӯ—дә’еҠЁдҪңе“ҒеҰӮAR/VRдҪ“йӘҢеү§еңәжҲ–дә’еҠЁеҸҷдәӢжёёжҲҸпјҢеҲҷдёәдј з»ҹж–ҮеҢ–жҸҗдҫӣдәҶеҸӮдёҺејҸдј ж’ӯз©әй—ҙпјҢдҪҝеҸ—дј—дёҚд»…жҳҜи§ӮиөҸиҖ…пјҢиҝҳжҲҗдёәж•…дәӢзҡ„е…ұеҗҢжһ„е»әиҖ…гҖӮеү§жң¬еңЁиҝҷз§Қдј ж’ӯеҪўжҖҒдёӯжүҝжӢ…зқҖ规еҲҷи®ҫи®ЎдёҺдё–з•Ңи§ӮеЎ‘йҖ зҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢдёәж–ҮеҢ–зҡ„еҠЁжҖҒ延еұ•жҸҗдҫӣеҹәзЎҖгҖӮ

и§Ӯдј—еҸӮдёҺдёҺж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үе…ұе»ә

зҺ°д»Јеү§жң¬еҲӣдҪңи¶ҠжқҘи¶Ҡејәи°ғи§Ӯдј—еҸӮдёҺж„ҹпјҢиҝҷдёҚд»…жҳҜдә§дёҡзӯ–з•ҘпјҢд№ҹжҳҜж–ҮеҢ–дј ж’ӯзҡ„жңүж•Ҳж–№ејҸгҖӮдј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁеү§жң¬жЎҶжһ¶дёӢиў«йҮҚж–°йҳҗйҮҠпјҢе…¶ж„Ҹд№үзҡ„з”ҹжҲҗеҫҖеҫҖжқҘиҮӘи§Ӯдј—зҡ„зҗҶи§ЈдёҺжғ…ж„ҹжҠ•е…ҘгҖӮ

йҖҡиҝҮејҖж”ҫејҸеҸҷдәӢгҖҒжғ…з»Әе…ұйёЈжңәеҲ¶гҖҒдә’еҠЁеҸҚйҰҲзӯүж–№ејҸпјҢеү§жң¬дёҚеҶҚжҳҜеҚ•еҗ‘еәҰзҡ„ж–ҮеҢ–иҫ“еҮәпјҢиҖҢжҲҗдёәеҲӣдҪңиҖ…дёҺи§Ӯдј—е…ұеҗҢеҚҸе•Ҷж„Ҹд№үзҡ„з©әй—ҙгҖӮи§Ӯдј—еёҰзқҖиҮӘиә«зҡ„з”ҹжҙ»з»ҸйӘҢиҝӣе…Ҙж•…дәӢпјҢиҝӣиҖҢи®©дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„зҗҶи§ЈжӣҙеҠ еӨҡе…ғгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢи§Ӯдј—еңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠзҡ„и®Ёи®әгҖҒдәҢеҲӣдҪңе“Ғзҡ„ж¶ҢзҺ°пјҢд№ҹжҲҗдёәж–ҮеҢ–дј ж’ӯзҡ„йҮҚиҰҒ延伸гҖӮдј з»ҹж–ҮеҢ–еңЁеҪ“代并дёҚжҳҜйқҷжҖҒеӯҳеңЁпјҢиҖҢжҳҜйҖҡиҝҮи§Ӯдј—зҡ„еҸӮдёҺдёҚж–ӯз”ҹжҲҗж–°зҡ„ж–ҮеҢ–ж„Ҹд№үпјҢдҪҝе…¶еңЁзӨҫдјҡеұӮйқўе®һзҺ°зңҹжӯЈзҡ„жҙ»жҖҒдј жүҝгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

жң¬ж–Үеӣҙз»•гҖҠдј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝдёҺеҲӣж–°пјҡд»Һеү§жң¬еҲӣдҪңзңӢдёӯеӣҪеҸӨе…ёж–ҮеҢ–зҡ„зҺ°д»Јжј”з»ҺгҖӢеұ•ејҖи®Ёи®әпјҢд»Һж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өиҗғеҸ–гҖҒеҸҷдәӢдёҺе®ЎзҫҺеҲӣж–°гҖҒи·ЁеӘ’дҪ“дј ж’ӯеҲ°и§Ӯдј—е…ұе»әж„Ҹд№үпјҢзі»з»ҹе‘ҲзҺ°дәҶеү§жң¬еҲӣдҪңдёәдј з»ҹж–ҮеҢ–зҺ°д»ЈеҢ–жҸҗдҫӣзҡ„еӨҡз»ҙи·Ҝеҫ„гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣеҲӣдҪңе®һи·өпјҢдј з»ҹж–ҮеҢ–дёҚеҶҚиў«еұҖйҷҗдәҺвҖңиҝҮеҺ»вҖқпјҢиҖҢжҳҜд»Ҙж–°еҪўејҸгҖҒж–°з»“жһ„гҖҒж–°дҪ“йӘҢиө°е…ҘеҪ“д»Јз”ҹжҙ»гҖӮ

д»Һж•ҙдҪ“жқҘзңӢпјҢеү§жң¬еҲӣдҪңеңЁдј з»ҹж–ҮеҢ–дј жүҝдёӯе…·жңүдёҚеҸҜжӣҝд»Јзҡ„дҪңз”Ёпјҡе®ғдёҚд»…жүҝжӢ…еҸҷдәӢгҖҒиЎЁиҫҫдёҺдј ж’ӯеҠҹиғҪпјҢжӣҙжүҝжӢ…ж–ҮеҢ–еҶҚз”ҹдёҺд»·еҖјйҮҚжһ„зҡ„дҪҝе‘ҪгҖӮеңЁжңӘжқҘзҡ„ж–ҮеҢ–з”ҹжҖҒдёӯпјҢеҸӘжңүдёҚж–ӯж·ұеҢ–дј жүҝж–№ејҸгҖҒжӢ“еұ•еҲӣдҪңиҫ№з•ҢгҖҒеўһејәеҸ—дј—еҸӮдёҺпјҢдј з»ҹж–ҮеҢ–жүҚиғҪеңЁж–°ж—¶д»Јз»§з»ӯз„•еҸ‘еҲӣйҖ еҠӣдёҺз”ҹе‘ҪеҠӣпјҢе®һзҺ°жӣҙе№ҝйҳ”зҡ„ж–ҮеҢ–е…ұйёЈдёҺж—¶д»Јд»·еҖјгҖӮ